一、led组培灯的优点:

LED(light-emitting diodes),即发光二极管,是一种可以有效地把电能转变成电磁辐射的装置。1962年,GE、Monsanto、IBM的联合实验室开发出发红 光的半导体化合物GaAsP。1965年,全球第一款商用化的用锗材料做成的可发出红外光的LED诞生。随着技术的不断进步,近年来白光LED的发展相当 迅速,白光LED的发光效率已经达到30 lm/W,实验室研究成果可以达到60 lm/W,大大超过白炽灯,向荧光灯逼近。

LED具有体积小、重量轻、固态、寿命长、波长特殊、驱动电压较低、光效率高、能耗小、安全、可靠耐用、不容易色衰的优点,且红光LED光子具有较大的光 通量。另外,LED具有较窄的波谱,波谱半宽范围从几纳米到几十纳米,在±20 nm左右,波长正好与植物光合成和光形态形成的光谱范围相吻合。

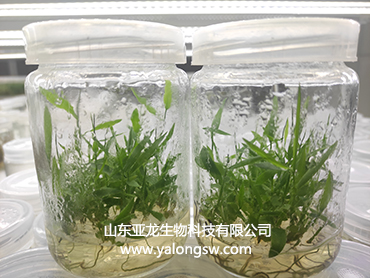

二、led组培灯在植物组织培养中的应用:

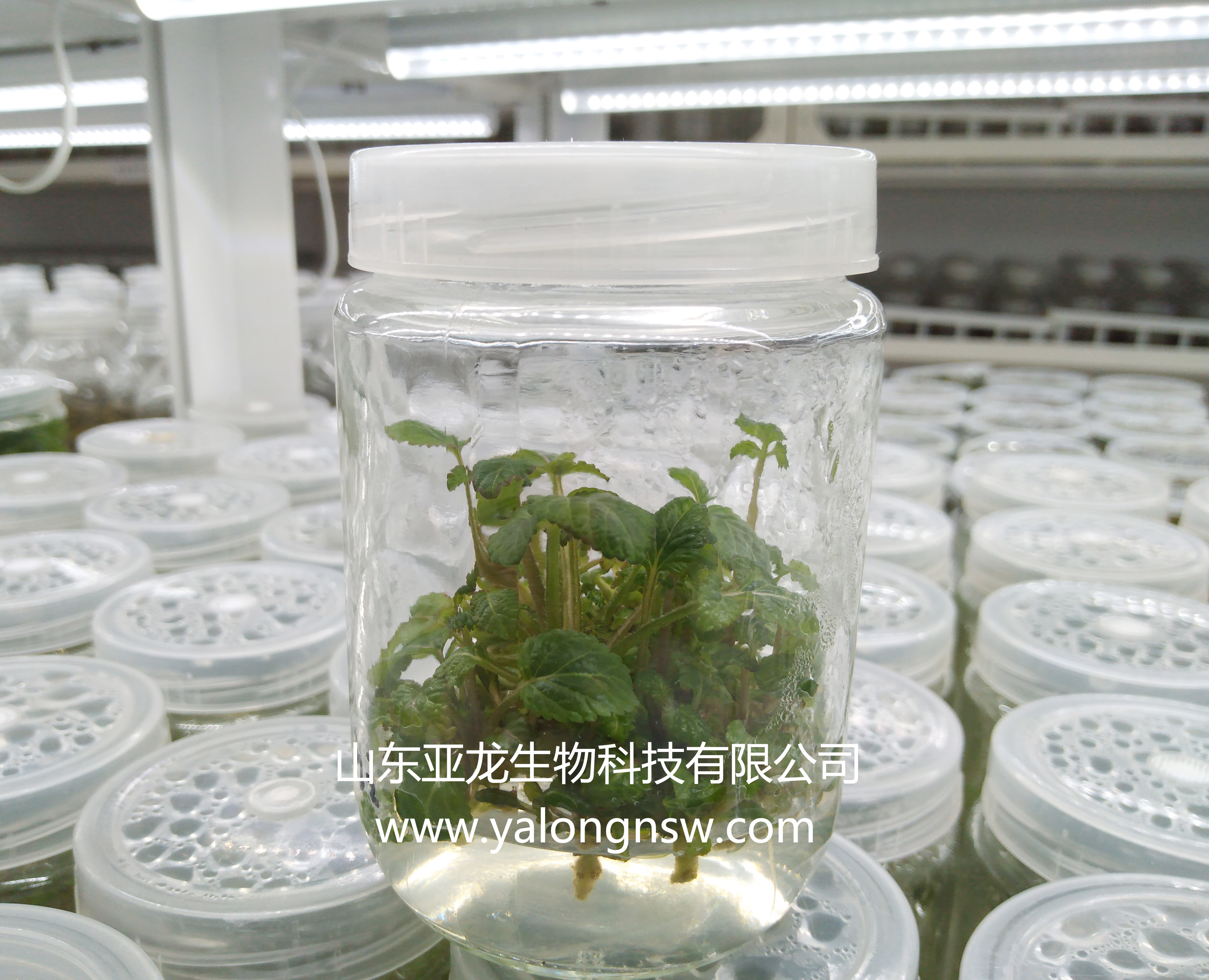

LED在植物组织培养中的应用是基于LED技术的发展和植物组织培养环境调控而发展起来的。世界上最早将LED用于植物栽培的是日本的三菱公 司,早在1982年就有关于波长为650 nm的红光LED光源用于温室番茄补光的试验报告。后来LED也被应用于植物组织培养中的环境调控,并对LED在节能方面的作用加以探讨。 目前,LED在植物组织培养中的应用主要集中在光质和光强对组培苗生长影响方面,而对光周期等研究较少。就世界范围来说,LED在植物组织培养中的应用研 究主要集中在日本和美国。日本的研究处于国际领先地位,不但开发了专门应用于植物组织培养的LED发光系统,而且与其它环境调控因子相结合,取得了一些重 要的基础数据。中国一些科研机构也开始了这方面的研究,并自主开发了一些LED光源系统,用于植物组织培养研究工作。

LED诞生之初,人们用660 nm左右的红光LED作为主光源,荧光灯作为辅助光源进行研究,随着LED技术的不断发展,各种波段的LED纷纷被用于植物组织培养,主要有660 nm左右红光,460 nm左右蓝光,730 nm左右远红光和白光。 日本的Tanaka等[18]较早地利用LED作为兰花组培苗光源,发现红光可促进大花蕙兰试管苗叶片的生长,但会降低叶绿素含量,不过这种现象可被蓝光 所抵消,试管苗生长的最佳红蓝光比例为8∶2。Le Van等人研究表明,在红蓝光比例为3:1时愈伤组织的生长效果最佳,但100%的红光对愈伤组织的诱导率最高。

Anzelika等在对葡萄的组织培养中发现,光谱中的蓝光成分阻止试管苗的伸长,但能促进叶的形成和各种光合色素的合成。远红光成分PPF的增减对干鲜 重的积累和光合色素的合成也都有明显的影响。红光LED有助于增加株高、节间长和生根率,而蓝光与叶绿素的合成和气孔的发育有关。尽管在红光LED条件下 叶绿素含量较低,但是这个作用可以通过照射蓝光LED或荧光灯来削弱。另外红光有利于可溶性糖和淀粉的积累,降低色素含量。而蓝光能够逆转此效应,可促进 色素和可溶性蛋白的合成。红光和蓝光组合处理的叶中可溶性糖和淀粉含量以及根系活力均高于白光处理,尤以高R/B配比光处理的组培苗生长健壮,移栽成活率 最高。张婕等研究表明,红蓝光比例7∶3的条件下,菊花组培苗的生长状况最好。蒋要卫研究表明,含有较大红光比例LED光源对大花蕙兰和 蝴蝶兰试管苗的影响优于含有较大蓝光比例的LED光源。岳岚研究表明,在红蓝光比例为3∶1时牡丹品种“乌龙捧盛”和“洛阳红”试管苗的各生长指 标均较好,而胡红试管苗在红蓝光比例为1∶1时生长良好。但在全红光和全蓝光时试管苗植株较矮,长势较差。总体来说红光有利于植物茎和根的伸长,促进形态 建成,远红光和蓝光处理的植株矮小,根短细。

对植物来说,光强即光合量子通量(PPF,其单位为μmol/(m2·s)),是影响植物光合作用的重要参数之一。Nhut等人研究发现,当PPF为 60μmol/(m2·s)时,草莓组培苗的生长状况最好;白鹤芋组培苗在60~70μmol/(m2·s)时,其地上部分和地下部分鲜重较高。 Anzelika等人用四种不同波长的LED灯进行葡萄组培苗培养,发现适合葡萄组培苗生长的总的PPF值的范围为 40~55μmol/(m2·s)。张婕等人对菊花的研究证明,光强为60μmol/(m2·s)时组培苗的株高、叶数、根数、最长根长、干重等主要生长 指标都显著高于对照。

千余组培品种,满足不同需求

千余组培品种,满足不同需求 更系统的服务,让老板更省心

更系统的服务,让老板更省心 研发能力强,做您强大的后盾

研发能力强,做您强大的后盾 鲁公网安备 37010402000438号

鲁公网安备 37010402000438号